|

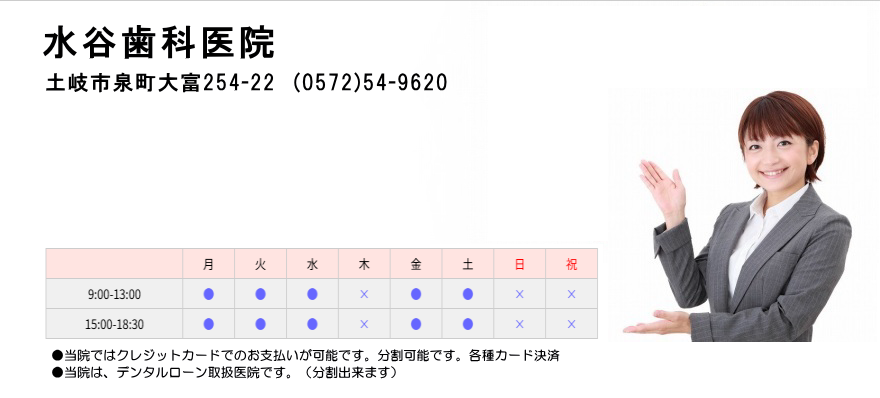

水谷歯科医院 |

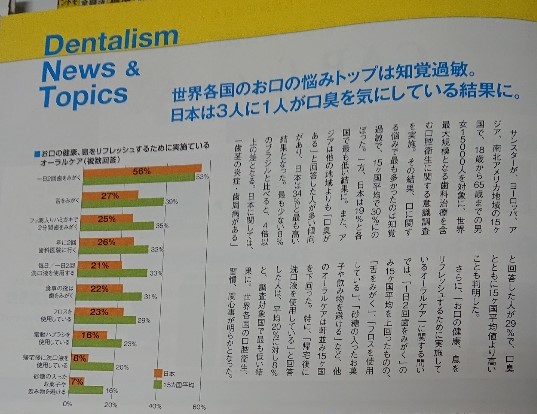

| 口臭チェックは、営業マンの身だしなみのキーポイントですね!外国では口臭を抱えている人は重要なポストから外すとまで言われています。 |

| 自分の口臭でお悩みではないですか? |

|

デートの時、恋人とのお話、お友達との語らい・・・など。自分の愛する人と、このまま長くいたい、少しでも近づいて会話がしたいとお思いの人が、自分の口臭で自信を失い遠ざかる・・・。 昔から『百年の恋も一夜にして冷める』という皮肉っぽい表現をされる事があります。 |

|

|

| 『口臭チェック』は大切な人への思いやり、エチケットの一つとお考え下さい |

|

他人に知らず知らずに迷惑をかけていませんか?昔テレビのコマーシャルで『おじいちゃん、お口臭い!』というお孫さんの映像がありました。家族、ご近所の人そして大事なお孫さんまでもそっぽを向かれては・・・。 以上、色々なケースがありますが、当の本人が気づいていない事が多いので、家族の方が、伝えるケースが多い様です。 |

|

|

また、真性口臭(自臭症)と言われる、他覚的には口臭は認められないにも係らず、自分自身で口臭があると思い込んでしまう事があります。 インパクトの強い他人の何気ない言葉や、態度動作など自分で被害も受けそうになるタイプも有ります。 また、若者の間では、『臭い』という言葉がいじめのキーワードの様に、使われていて、対人恐怖症などの社会性の不適応に陥ってしまう事も少なくはありません。 |

| 口臭の原因 |

| 生理的口臭 |

|

口腔内には、多数の細菌がはびこり、特に揮発性硫化化合物(メルカプタン、硫化ガスなどの放出)嫌気性菌が考えられます。 1.唾液の減少、空腹時、起床時、口呼吸、薬、年齢的な物 2.舌苔、舌の表面につく白い苔のようなもの 3.口腔内の汚れ:歯石や食物残 4.PH 口腔内が酸性に傾くと口臭が発生しやすくなります。 5.その他、ホルモンのバランス |

| 外因的口臭 |

| アルコール、たばこ、有臭食品(ニラ、ニンニクなど) |

| 病的口臭 |

|

口腔内に起因する口臭、歯周病、進行した虫歯など・・・。 これらは、歯科医院での治療をお勧めします。 全身疾患が原因の口臭は内科でのご相談をお勧めします。(胃腸、呼吸器、鼻疾患、糖尿病、腎疾患など) |

|

口臭の原因・実態 口臭の大部分は口の中に原因があり、その多くは舌苔(ぜったい)と歯周病です。全身疾患の兆候として現れる呼気経由の口臭もありますが、極めて限定的と考えて良いと思われます。口臭は自己識別が難しいこともあって、気にする人が多い一方で強いにおいを無自覚な人も多いという社会的な健康問題となっています。 twitterでシェアする facebookでシェアする 口臭の原因 口臭とは「口あるいは鼻を通して出てくる気体のうち、社会的容認限度を超える悪臭」と定義されます。すなわち生体ガスのうち、においの質と強度が問題となります。しかし正常な生活活動で生じるニンニク臭・ネギ臭・飲酒後のアルコール臭などの呼気臭、いわゆる生理的な臭気は「口臭」に含めないようです。 口臭の大部分(80%以上)は口腔内の気体由来であり、その主要原因物質は揮発性硫黄化合物(VSC:Volatile Sulfur Compounds)である硫化水素(H2S)、メチルメルカプタン(CH3SH)、ジメチルサルファイド[(CH3)2S]です。その中でも硫化水素とメチルメルカプタンで約90%占めます。これら揮発性硫黄化合物は、口の内に生息している嫌気性菌が唾液・血液・剥離上皮細胞・食物残渣中の含硫アミノ酸を分解・腐敗することで産生されます。 産生部位としては、辺縁性歯周炎・口内炎・壊死性軟組織疾患・口腔癌などの疾患病巣、あるいは舌苔や貯留唾液があげられます。このうち歯周病・舌苔が原因のほとんどを占め、この両者では舌苔からの産生量の方が多いといわれています。また通常は硫化水素の割合が多いのですが、歯周病患者はしばしばメチルメルカプタンの割合が高くなります。 全身疾患(代謝性疾患)由来の口臭は糖尿病・尿毒症・肝硬変・肝癌・トリメチルアミン尿症などが原因となります。肝性昏睡・肝硬変のように脂肪酸・メチルメルカプタン・ジメチルサルファイドと口腔由来の口臭と類似したにおいもあれば、糖尿病のアセトン臭や尿毒症のジメチルアミン・トリメチルアミンのにおいのように嗅覚によって容易に識別できるものもあります。これら全身疾患の兆候として現れる呼気経由の悪臭は限定的なものです。 口臭の実態 測定時間別VSC濃度 図: 18-24歳群(N=317)の性別、測定時間別VSC濃度 厚生労働省の歯科疾患実態調査(2016年)によると、15歳以上の約10%が「口臭が気になる」と回答しました。このデータは主観的な回答であるため、国民の10%に口臭があることを示すものではありません。口臭のように鼻周囲で常時発生するにおいは嗅覚疲労(順応)という生体反応のため、自己評価しにくくなっています。そのため人々に不安を与える一方で、強い口臭を持つ人を無自覚にさせています。 1992年に一般的な日本人の口臭の実態を把握するために、2,672名(18歳〜64歳)について口腔疾患・口腔環境・生活習慣などの調査と併せて口臭原因物質(揮発性硫黄化合物:VSC)測定を機器により行った結果、以下のことが報告されました。 口臭には日内変動があり、食事やうがいなど口腔活動から時間が経過するほどVSC濃度が高い【図】。 平均VSC濃度に有意な男女差は認められない【図】。 年齢が高いほどVSC濃度は高い傾向にあるが、VSC産生に寄与する他の要因の影響を排除すると年齢は有意でなくなる。 口臭と関連するのは舌苔と歯周病の存在であり、その強さは舌苔の方が歯周病より大きい。一方で、歯垢・う蝕・歯磨き習慣・喫煙の影響はほとんどない。 口臭の自己評価と実際の口臭の有無とは相関しない。 社会的容認限度を超える強さの口臭を持つ成人は測定時間帯により6%〜23%存在する。 また一大学病院の病院統計によると、口臭検査・診断・治療を求めて来院された患者さん(約1,000名)の約1/3が口腔内の清掃状態不良に伴う口臭(生理的口臭)、1/3が口腔内の病気(歯周病)に由来する口臭、1%強が代謝性疾患・耳鼻咽喉系疾患・呼吸器系疾患など呼気由来の口臭であり、一方1/3が治療の必要な口臭は認められなかったと報告されました。 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト引用 |

| ステップ |

|

1.まずはメールなどでご相談下さい。 2.生活環境の聞き取り 3.診査、治療 4.その後 月3〜4回ぐらい除去、治療を繰り返します。 ただし、口臭治療に特化した場合は自費の取り扱いとなりますが、歯周病や虫歯が原因の場合は保険診療の拍組に入ります。 |

|

♥ お互い爽やかな息を演出しませんか? 無料電話予約 0066−9754−249864(初診時予約のみ) お気軽に 安心ですよ^^ |

|

|

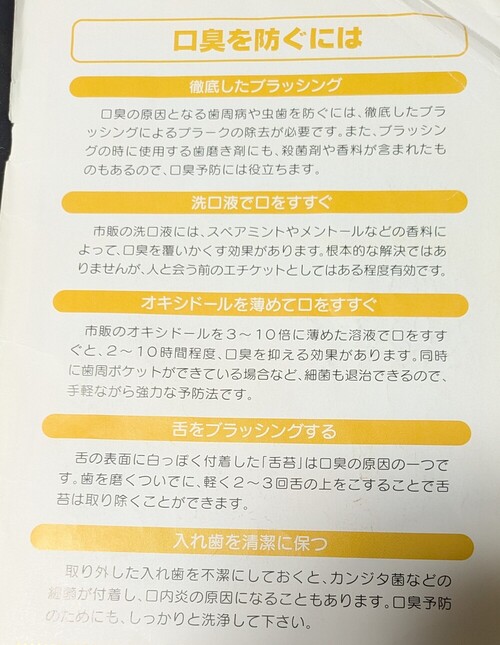

口の中の細菌がタンパク質を分解してニオイが発生 不快な口臭のほとんどは、剥がれおちた粘膜のカスや唾液、食物のカスなどに含まれるタンパク質が、口の中にいる細菌により分解・発酵される過程で出るガスです。口臭の素となるガスには主に次のような種類があります。 メチルメルカプタン :たまねぎが腐ったようなニオイ 硫化水素 :卵が腐ったようなニオイ ジメチルサルファイド :キャベツが腐ったようなニオイ 特にメチルメルカプタンは口臭の強弱と強い相関があるとされ、口臭を評価する指標となっています。 口の中から出る口臭 唾液が減ると臭いやすい 誰でも、ある程度の生理的な口臭はあるものです。 口の中から出るニオイは特に唾液の分泌に影響されます。唾液には口の中を洗浄・自浄する作用があり、「噛む」「話す」など口を動かして、唾液腺を刺激することによって分泌が増えます。唾液が減って口の中が乾燥すると自浄作用が低下し、タンパク質を分解する細菌が増えるので、口臭も濃縮されてニオイがきつくなります。 朝起きたとき、しばらく食事をしていないとき 睡眠中は、唾液腺が刺激されず唾液の分泌や流れる量が減ってしまうのに加え、口呼吸や水分不足などで口の中が乾燥しやすいため、朝起きたときの口臭は一日の中でもっとも強くなりがちです。 長時間食事をしていないときも、唾液の流れる量が減り、口臭が強くなります。 一日の中でも口臭の強さは変動する 緊張したとき、ストレスがあるとき 唾液の分泌は自律神経(交感神経と副交感神経)が調節しています。分泌が促進されるのは、リラックスして副交感神経が優位になっているときです。緊張したりストレスがあるときには交感神経が優位になり副交感神経の働きが低下するので、唾液の分泌が減り、口臭が強くなります。 ホルモン変調時 妊娠時、月経時、思春期、更年期など、特に女性ホルモンが変調するときも口臭が強くなることがわかっています。そのメカニズムはまだ詳しくはわかっていませんが、精神的に不安定になりやすく、その影響で唾液が減る、ホルモンの変化で唾液が濃くなるなどが原因と考えられています。 細菌の温床:舌苔や歯周病は口臭の大きな原因に 舌苔(舌にたまった食べカスや粘膜、細菌のカス)、歯周病といった口の中のトラブルは口臭の大きな原因になります。 舌苔 強い口臭を起こす原因としてもっとも多いといわれているのが舌苔です。 舌苔とは舌に付着した白っぽい汚れで、口臭を引き起こす細菌やタンパク質を多量に含んでいます。 多少の舌苔は健康な人にもありますが、口の中が乾いているとき、体調がよくないとき、胃腸の病気や脱水を伴う病気があるときなどに厚くなると口臭の原因となります。 胃腸の調子がよくないときに舌苔が増えるのは、舌の感覚を鈍らせて食欲を減らし、食べる量を減らして胃腸を守るためだといわれています。 舌苔 歯周病 舌苔の次に多い原因が歯周病です。歯周病によって口の中にたまっている歯垢(プラーク)も、舌苔と同じく多量の細菌とタンパク質の集まりです。炎症が起こっており、多量のタンパク質が細菌に分解されて強い口臭が発生します。 血液中の成分が臭うときもある 血液中に流れる成分のニオイが肺を通して吐く息に出てくることもあります。 ニオイの強い食事、飲酒のあと ニンニクやニラなどを食べた後やお酒を飲んだ後の口臭は、消化吸収された後、血液中に移行したニオイの素となる成分が、肺を通して口や鼻から出てくるものです。 お腹が空いているとき、疲れたとき 空腹や疲労があると、肝臓がからだにエネルギーを供給しようとしてケトン体という物質を作り血液中に放出します。ケトン体が増えすぎると甘酸っぱいニオイのするガス(アセトン)となって肺から出てくるので口臭が強くなります。 口以外の病気が原因となることも 扁桃腺炎、慢性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)など、感染による炎症が鼻やのどにあると、口の中に膿みが流れ込んでしばしば口臭を発生させます。 逆流性食道炎などでは、すっぱい胃液が食道に逆流することによって口が臭うことがあります。 その他にも全身の病気による代謝産物が血液中に増えて息が臭うことがあります。肝機能低下(アミン臭)、腎機能低下(アンモニア臭)、糖尿病(アセトン臭)、悪性腫瘍(腐敗臭)などが知られています。 血液から出る口臭 心理的口臭症とは 口の中のトラブルもなく、実際に臭ってはいないのに、本人が口臭を気にして社会生活の障害となっているような場合を心理的口臭症といいます。背景に強いストレスや不安などに起因するこころの病が隠れていることがあります。(三共から引用) 歯周ポケットからの口臭は大きな原因です 定期的な歯科医院での治療がお勧めです 土岐市 水谷歯科医院一同

|

|

|